正解 C ゴミや汚水 などによる水質汚濁 を防ぐ

明治用水の完成によって、この地域は農業のみならず、愛知県を代表する工業地帯としても発展しました。それにともなって人口も増え、田んぼや水路のまわりにも住宅や工場が建ち並ぶようになりました。

明治用水の完成によって、この地域は農業のみならず、愛知県を代表する工業地帯としても発展しました。それにともなって人口も増え、田んぼや水路のまわりにも住宅や工場が建ち並ぶようになりました。

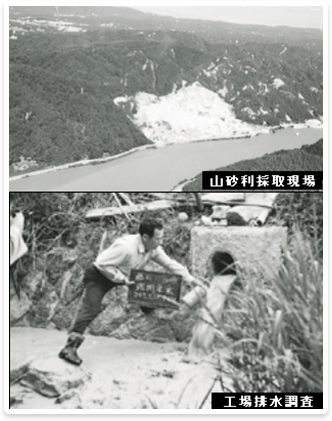

そこで問題になったのは、工場汚水 や生活汚水 の混入です。また、水路には生ゴミや粗大 ゴミなどが投げ込 まれるようになりました。

この問題に対処するため、明治用水土地改良区では昭和45年(1970)より国営「矢作 川総合農業水利事業」を導入し、パイプライン化を進めてきました。なお、この事業は都市用水との共同事業であり、同事業によって明治用水は農業用水だけではなく上水道、工業用水としても共用されるようになりました。

水路のパイプライン化により、人身事故の根絶、節水効果の向上、水管理の高度化、水質汚濁 の防止などが可能となりました。

正解 C ゴミや汚水 などによる水質汚濁 を防ぐ