正解 A 水路を伝って洪水 が押 しよせるから

この

この都築弥厚 が計画した水路はいくつかの藩 の領地をまたいでいました。藩 をまたいで開発した新田は幕府領になるという決まりがあったので、この計画に各領主は反対します。

一方、この台地は近隣 の農民にとっては薪 や肥料を入手できる共有地だったので、それを失うことになる農民も反対します。

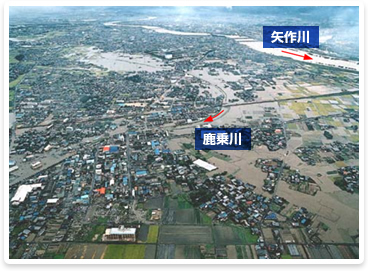

しかし、反対する理由として最も大きかったのは、この水路を伝って洪水 が押 しよせてくるという恐 れでした。当時の矢作 川周辺の低地ではいつも水害に悩 まされていました。水を引くためには地面に大きな溝 を掘 るので大雨の時には矢作 川が氾濫 し、この水路を伝って洪水 が押 しよせる危険性があります。当時は堤防 や取水口の技術も未熟なものでしたから、この心配は当然のことでした。特に油ヶ淵 周辺の村は湿田 (水はけの悪い田んぼ)に悩 まされていたので、とても認められる計画ではなかったのです。

こうした水路の開削 にともなう地元の反対はどこの地域でもあります。歴史的に積み上げられてきた水利の秩序 が破壊 されてしまうためです。

都築弥厚 や技術者の石川喜平 は、農民の妨害 を避 けるため、夜中に提灯を灯して測量を行なったそうです。

正解 A 水路を伝って洪水 が押 しよせるから