正解 C 日本には琵琶 湖37個分の湿地帯 がある

日本は世界一固有種(その地域にしか生息しない生物)の多い列島として知られています。動植物種の多いことで世界遺産となったガラパゴス諸島でも固有種は110種類ですが、日本は131種。断トツの世界一です。

日本は世界一固有種(その地域にしか生息しない生物)の多い列島として知られています。動植物種の多いことで世界遺産となったガラパゴス諸島でも固有種は110種類ですが、日本は131種。断トツの世界一です。

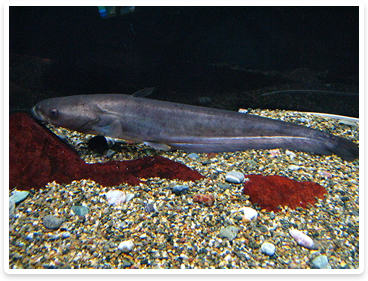

固有種が多い要因はいくつか挙げられますが、湿地帯 の働きをそのまま田んぼが受け継 いできたことも大きな要因と考えられます。実際、古代における水田は湿地帯 から始まりました。水田集落は奥 山、里山、川、水路、ため池、田んぼといった広くて連続した水のネットワークによって生物の移動や繁殖 をし、大きな生態系エリアを維持 してきたのです。

実際に田んぼには多くの生物が生息しています。農水省の調査によれば、魚類が94種(日本産淡 水種の47%)、カエル類が17種(日本産種の68%)もが見つかっています。

また近年では、冬にも水を張った田んぼ(ふゆ水田んぼ)が渡り鳥の中継 地として注目されています。

正解 C 日本には琵琶 湖37個分の湿地帯 がある